Durch das Artefakt zur "infra structura" – Das Arzneimittelrezept als Zugang zur Gestaltung gesellschaftlicher Infrastruktur“

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) förderte interdisziplinäres Forschungsprojekt mit dem Deutschen Apotheken-Museum

Von September 2018 bis August 2022 stand die Geschichte von Arzneimittel-Rezepten des 17. bis 20. Jahrhunderts im Mittelpunkt einer interdisziplinären Forschung von Wissenschaftlern des Deutschen Apotheken-Museums sowie von drei Universitäten. Das Projekt warauf vier Jahre angelegt und wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit 1,2 Mio. Euro gefördert.

Unter dem Titel „Durch das Artefakt zu infra structura – Das Arzneimittelrezept als Zugang zur Gestaltung gesellschaftlicher Infrastruktur“ untersuchten Wissenschaftler des Deutschen Apotheken-Museums, des Instituts für Pharmazie-Geschichte der Philipps-Universität Marburg sowie der Institute für Wirtschaftsinformatik der RWTH Aachen und der WWU Münster Arzneimittel-Rezepte des 17. bis 20. Jahrhunderts. Ziel dabei war, anhand der Rezepte Rückschlüsse auf gesellschaftliche Strukturen der jeweiligen Zeit zu ziehen sowie auf Veränderungen im Gesundheitswesen.

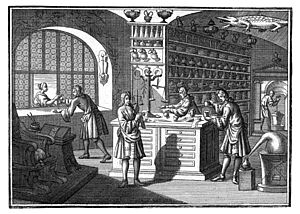

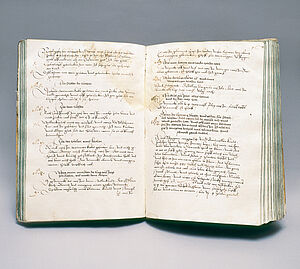

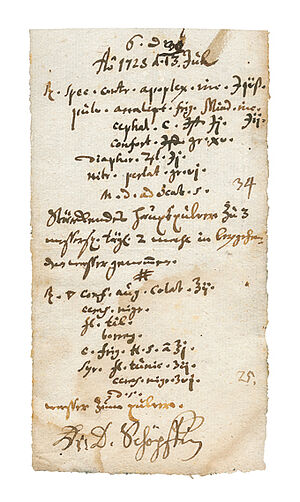

Beginnend mit den ältesten vorhandenen Exemplaren aus der Frühen Neuzeit wurden die Arzneimittel-Rezepte zunächst analysiert. Dabei folgte das Projekt der Idee der „biography of things“, bei der von einer engen Verbundenheit zwischen einem „Artefakt“ (in diesem Fall das Rezept) und gesellschaftlichem Kontext ausgegangen wird. Mit Hilfe eines „Artefakts“ soll menschliches Handeln und Verhalten beschrieben und verstanden werden. Das „Artefakt“ Rezept diente in diesem Kontext als Zugangsschlüssel zum Unsichtbaren in der Gesellschaft, der infra structura. Auch kann ein Rezept Aufschlüsse über die Informations-Infrastruktur zwischen Arzt, Apotheker und Patient geben und zeigen, wie diese sich im Lauf der Zeit gewandelt hat. Zudem lassen sich anhand von Veränderungen in den Rezepten - etwa hinsichtlich Form, Sprache und Inhalt - Veränderungen und Inno-vationen im Gesundheitswesen ablesen, von der frühen Neuzeit bis hin zur Gegenwart.

Die Aufgabe des Deutschen Apotheken-Museums als Verbundpartner bestand darin, unsere Kenntnisse und Erfahrungen mit musealen Objekten der Pharmaziegeschichte sowie deren ansprechende Vermittlung in das Projekt einzubringen. Außerdem wurden den anderen Verbundpartnern aus der umfangreichen Sammlung des Museums rund 7.000 Rezepte aus vier Jahrhunderten in digitaler Form zur Verfügung gestellt, ebenso wie weiteres aussagekräftiges Quellenmaterial anderer Sammlungen im deutschen Sprachraum.

Am 22. Februar 2019 fand in Heidelberg ein Workshop statt, den das Deutsche Apotheken-Museum als Verbundpartner ausrichtete. Teilnehmer waren neben den Verbundpartnern aus Marburg, Münster und Aachen Verantwortliche von pharmazie- und medizinhistorischen Museen und Archiven in Basel, Wien, Brixen, Ingolstadt, Marburg, aber auch Vertreter von Universitätsbibliotheken und pharmazie- wie medizinhistorischen Instituten. Auf die Vorstellung des Projektes durch die Verbundpartner folgten Vorträge zu eng verwandten Projekten und Themen. Ebenso informativ und anregend wie der Vortragsteil war die anschließende anderthalbstündige Plenumsdiskussion, in der sich alle Beteiligten rege über Eckpunkte der Erschließung wie auch sinnvollen Eingrenzung des umfangreichen Datenpools austauschten.

In der letzten Projektphase wurde vom Deutschen Apotheken-Museum ein Konzept für eine virtuelle Ausstellung erarbeitet. Hierbei sollen die Ergebnisse des Verbundprojektes gebündelt und in didaktisch ansprechender Form übersichtlich und informativ vermittelt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der

Projekt-Website: Sprache der Rezepte

Informationen zum Förderprogramm: Website des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)